町内会・自治会の役員、部長・委員を決めるのも苦労しますが、会長を決めるとなるともっと大変です。

町内会・自治会を運営している人のために、現役の町内会長であるヒラリが、町内会長・自治会長の決め方を実際の経験や体験を元にまとめました。

市区町村のアンケート調査結果もありますので、参考にしてください。

ヒラリ

ヒラリこのページの内容について、みなさんの町内会・自治会の情報を募集しています。詳細は「町内会・自治会の情報募集」をご覧ください。

副会長から会長を決める

町内会・自治会では、会長の次の役職として副会長を置いています。

副会長は町内会・自治会の運営に深く関わっていて、会長を補佐する役割を担っています。

町内会・自治会については他の役員の方が知識や経験豊富な人がいることもありますが、会長の役割に関しては、副会長が一番よく知っています。

そのため、副会長から会長を決めるのが一番スムーズで、その後の町内会・自治会の運営も安定します。

さらに副会長が会長になることは一般的によくあるため、役員や部長・委員だけでなく、住民のみなさんの理解も得やすいです。

地域よっては、あらかじめ「副会長は次期会長になる」と決めているところもあり、会長が辞めたときに困ることがなく、自動的に副会長が会長になります。

副会長が二人いる場合は、「どちらの副会長が先に会長になるか」ということを決めておくと揉めることがありません。

ヒラリの町内会は副会長が会長になる決まりはありませんが、知り合いの町内会では、副会長が次期会長になることを決まっているため、副会長は会長になったときのことを想定して、活動しています。

■この決め方のメリット

- 会長の選出がスムーズに進む。

- 次期会長(副会長)がすでに町内会・自治会の経験と知識が豊富にある。

- 役員から信頼がある。

■この決め方のデメリット

- 役員以外の会員(住民のみなさん)の意見が反映されない。

- 他に適任者がいても選出できない。

- 副会長が会長になることを辞退した場合、選出が難しくなる。

立候補者から会長を決める

町内会・自治会の会員の中から、会長になりたい人が手を挙げて(立候補して)決める方法です。

立候補者から会長を決める場合、役員だけ(場合によっては部長・委員、班長・組長なども)で会長を決める方法とすべての会員(住民のみなさん)の投票で決める方法があります。

立候補して町内会長・自治会長になった人は、町内会・自治会の運営に前向きでやる気があるため、積極的に町内会・自治会に関わってくれます。

ヒラリの知り合いの町内会では、毎年のように回覧で町内会長の立候補を募っていますが、一回も立候補者が出たことがありません。

今まで、ヒラリも町内会長・自治会長に立候補した人に出会ったことがありません。

立候補者から会長を決める方法を2つご紹介します。

会長を町内会・自治会の役員だけで決める方法

立候補者から町内会・自治会の役員だけ(場合によっては部長・委員、班長・組長なども)で会長を決める流れです。

立候補者の中から、すべての会員(住民のみなさん)の投票で会長を選ぶのが本来のやり方ですが、住民数(世帯数)が多いとかなり大変な作業になります。

新しい会長と一緒に町内会・自治会を運営するのは、今の役員です。

役員だけで会長を決められると役員が一緒に仕事をしたいと思える人を選ぶことができます。

回覧板や掲示板を使って、住民のみなさん全員から立候補を募る。

立候補を希望する人が町内会・自治会に立候補の意志を表明します。

立候補者が決まったら、役員が会合を開き、会長を決めます。

立候補者が複数人いる場合は、役員の中で話し合い、多数決(投票)などで決めます。

選出された会長について、回覧板や掲示板を使ってお知らせします。

このときに「この人を会長に決めた理由」も一緒に伝えます。

■この決め方のメリット

- すべての住民に町内会長・自治会長になるチャンスが与えられる。

- 町内会・自治会への関心度が高まる。

- 立候補する人のモチベーションが高い。

■この決め方のデメリット

- 立候補者がいない場合、会長の選出が難しくなる。

- 会長の決め方に疑問を持つ人が出てくる可能性がある。

- 役員に負担がかかる。

会長をすべての会員(住民のみなさん)で決める方法

議員の選挙と同じように立候補者を募り、すべての会員(住民のみなさん)で決める方法です。

この方法は、役員と会員ともに相当な労力が必要ですが、すべての会員の投票で会長が決まるので、会長の決め方に関して、後から文句が出ることがありません。

回覧板や掲示板を使って、住民のみなさん全員から立候補を募ります。

立候補を希望する人が町内会・自治会に立候補の意志を表明します。

立候補者が決まったら、回覧板や掲示板を使って、立候補者の名前、立候補した理由、抱負などを一緒に紹介します。

公民館やコミュニティセンターなどを使って、立候補者の信任・不信任(1人の場合)、投票(複数人の場合)を行います。

選出された会長について、回覧板や掲示板で報告します。

■この決め方のメリット

- すべての住民に町内会長・自治会長になるチャンスが与えられる。

- 町内会・自治会への関心度が高まる。

- 立候補する人のモチベーションが高い。

- 会長選出の透明性が高い。

■この決め方のデメリット

- 立候補者がいない場合、会長の選出が難しくなる。

- 役員にかなり負担がかかる。

- 役員の意向が関係なくなる。

推薦された人の中から会長を決める

役員または会員の誰かが、「この人は町内会長・自治会長にふさわしい」と思う人を選んで、町内会・自治会に推薦します。

推薦された人の中から会長を決める方法は、「立候補者から会長を決める」流れと似ています。

まずは、回覧板や掲示板を使って町内会・自治会のすべての会長に推薦する人を募ります。

その後、推薦された人に「会長になってくれるかどうか」を聞くことになりますが、推薦されたからと行って、その人が会長をやってくれるかどうかはわかりません。

会長に推薦された人が「会長を引き受けてもいい」ということになれば、立候補と同じで、町内会・自治会の役員だけで会長を選出、またはすべての会員(住民のみなさん)から信任を得る必要があります。

もし複数の推薦候補者がいたら、投票が必要になります。

1人に推薦されただけなら、推薦された人は断るかもしれませんが、数人~数十人に推薦されるような人だと「みんなが私を推薦してくれているなら」と町内会長・自治会長をやってくれる人も出てくるかもしれません。

たくさんの人に推薦されるような人は人望があるので、会長になったあとの町内会・自治会の運営もうまくいく可能性が高いです。

ヒラリの町内会や知り合いの町内会では、町内会長・自治会長の推薦があまりなく、推薦があっても断られることがほとんどです。

■この決め方のメリット

- 地域で信頼される人が選ばれる可能性が高い。

- 誰でも推薦ができる。

■この決め方のデメリット

- 推薦された人が必ず会長を引き受けるわけではない。

- 会長をやる気のない人が会長になる可能性がある。

役員が会長を決める

今の会長が辞める前に、役員や部長・委員などが、町内会・自治会の会員の中から会長を決めます。

会長次第で町内会・自治会の運営方法が変わる可能性がありますので、役員や部長・委員にとっては会長は重要な存在です。

そのため、立候補や推薦ではなく、役員や部長・委員が付き合いやすい人や考え方が似ている人が会長になると町内会・自治会の運営がスムーズに行く可能性が高いです。

ただ、町内会・自治会の会員(住民のみなさん)の意見を聞かず、同意がないまま密室で会長が決まりますので、「どうせあの人たちが勝手に決めた会長でしょ」と閉鎖的な印象を持たれる可能性があります。

ヒラリの町内会は、昔ながらの町内会のため、基本は役員だけで人事が決まっています。

■この決め方のメリット

- 役員の内部の信頼関係が強くなる。

- 新しい会長は前任の会長や役員のサポートが受けられやすい。

- 迅速に会長を決めることができる。

■この決め方のデメリット

- 透明性がないため、会員(住民のみなさん)に閉鎖的なイメージを持たれる。

- 役員と繋がりがある人でないと会長になれない。

現職の会長が指名する

町内会・自治会について経験がある現職の会長が、次の会長として相応しいと思う会長を指名する方法です。

この方法の場合、現職の会長と次の会長の関係性が良好(仲が良い)ため、引き継ぎがスムーズにできるというメリットがあります。

新しい会長が役員から支持を得ていればいいのですが、役員の意見を無視して現職の会長が次の会長を指名してしまうと町内会・自治会の運営がうまく行かなくなる可能性があります。

町内会・自治会の会員(住民のみなさん)の意向は取り入れていないため、閉鎖的なイメージを持たれてしまいます。

■この決め方のメリット

- 引き継ぎがスムーズにできる。

- 新しい会長がすぐに決まる(すでに決まっている)

■この決め方のデメリット

- 透明性がないため、会員(住民のみなさん)に閉鎖的なイメージを持たれる。

- 会長から気に入られれば、役員から指示されていなくても会長になれてしまう。

輪番制で会長を決める

輪番制(りんばんせい)とは、順番を決めて役割を割り当てるという意味です。

この輪番制で会長を決めている町内会・自治会もあります。

例えば、1つの町内会・自治会に1組~8組までの8つの組があるとします。

「今年は1組から会長を出す。」「来年は2組から会長を出す。」というように順番に組から会長を出すという感じです。

各組では名簿順に会長をやったことがわかるようになっており、会長の順番が回ってきた組では、名簿に基づいて会長を選びます。

輪番制は、町内会・自治会の会員(住民のみなさん)が、平等に会長が割り当てられるというメリットがあり、1年や2年など、短い任期で会長が交代になるため、1人にかかる負担が少なくなります。

ただ、「高齢の人や小さな子どもがいる人など、現実的に会長が難しいと思われる人に順番が回ってきたとき」に柔軟な対応が求められます。

■この決め方のメリット

- 公平性が保たれる。

- 会長選出方法のクレームが出ない。

- 多くの人が会長を経験するため、町内会・自治会への理解が深まる。

- 1人にかかる負担が少ない。

■この決め方のデメリット

- 会長を務めるのが難しい人が会長になる可能性がある。

- 任期が短いため、経験が活かせない。

くじ引きで会長を決める

会長を決めるとき、輪番制でもなく、役員や現職の会長からの指名する方法を取り入れていなくて、立候補者や推薦候補者もいない場合は、くじ引きで会長を決める方法があります。

町内会・自治会のルールとして、「立候補者や推薦候補者を募らず、会長やそれ以外の役員はくじ引きで決める」という町内会・自治会もあります。

くじ引きをする人は、主にその年の班長・組長(町内会・自治会を複数のエリアに分けた代表)になります。

会長をくじ引きで決めているところは、副会長、会計、会計監査、部長・委員(防犯、防災、保健など)も、くじ引きで決めることが多いので、すべての役員が「町内会・自治会の運営に初めて関わる」ということになることもあります。

このくじ引きは、「たくさんの人が町内会長・自治会長をやりたいからやる」というくじ引きではなく、「役員もそうだけど、特に町内会長・自治会長だけはやりたくない」という人のくじ引きになることが多いため、かなりの緊張感があります。

くじ引きをする前に「お子さんがまだ小さい」「親御さんの介護をしている」などの理由を考慮して、くじ引きから外してくれるところもあります。

ヒラリの町内会では、くじ引きで町内会長や役員を決めることはしていませんが、同じ地域連合会に所属する新しい住宅地やマンションの場合は、毎年、くじ引きで会長やそれ以外の役員を決めています。

■この決め方のメリット

- 公平性が保たれる。

- 会長選出方法のクレームが出ない。

■この決め方のデメリット

- 会長を務めるのが難しい人が会長になる可能性がある。

- 任期が短いため、経験を活かせない。

- くじ引きで決まった後に「会長はできない」と言われるケースがある。

会長の決め方に関する市区町村のアンケート調査結果

少し古いデータですが、京都市(京都府)、佐世保市(長崎県)、船橋市(千葉県)に町内会長・自治会長の選び方についてのアンケート調査結果がありますので、見ていきましょう。

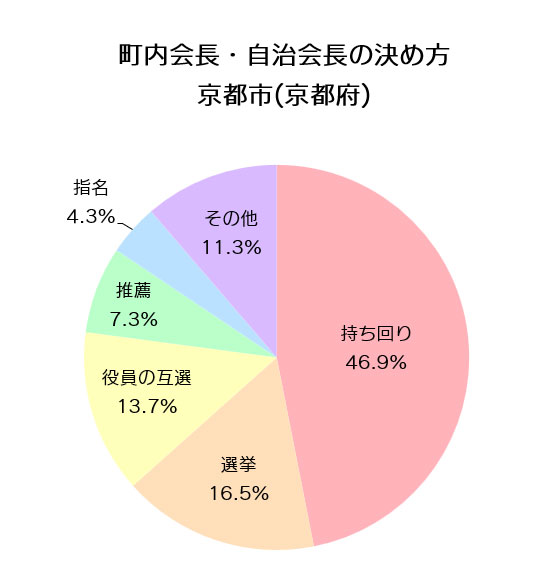

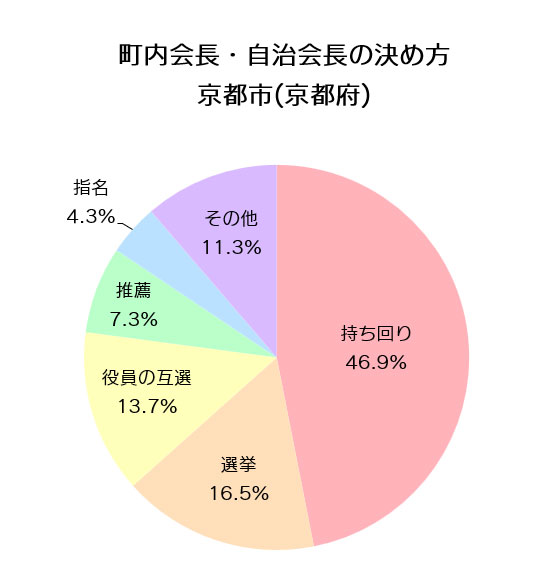

■京都市(京都府)

- アンケート調査期間:令和3年12月~令和4年2月

- 引用元:京都市|令和3年度自治会・町内会アンケート報告書

京都市では、「持ち回り」が半数近い46.9%あり、「選挙」の16.5%と「役員の互選」13.7%を合わせると3分の2以上を占めます。

このアンケート調査結果には「持ち回り」の具体的な方法は記載されていませんが、班・組の持ち回りだったり、役員の中での持ち回りになっているのかなと思いました。

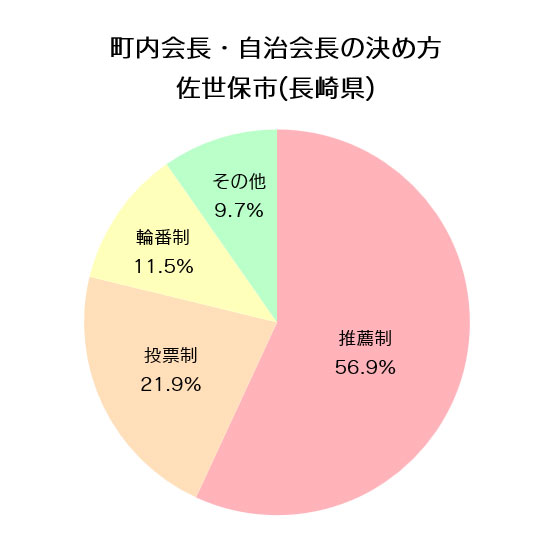

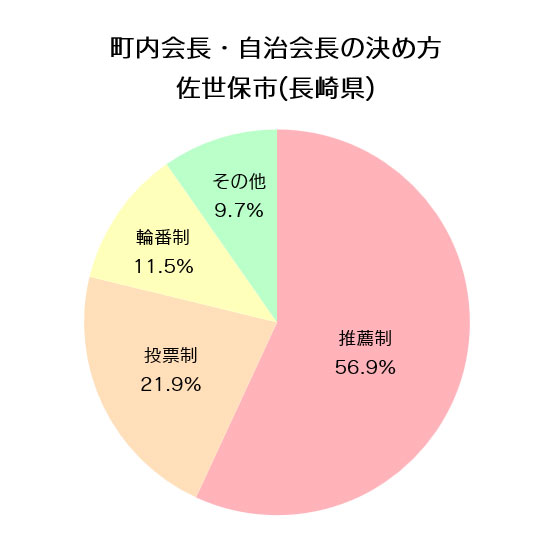

■佐世保市(長崎県)

- アンケート調査期間:平成25年8月

- 引用元:佐世保市|町内会に関するアンケート調査結果報告書

佐世保市では、半数以上が推薦制の「56.9%」、ついで「輪番制」が「11.5%」、「投票制」が「21.9%」となっています。

「輪番制」は当番制という意味で、「投票制」は役員や住民の投票で町内会長・自治会長を決めます。。

この円グラフを見て疑問に思う点は、「推薦性」の場合、推薦された人が断った場合にどうなるのか?が気になります。

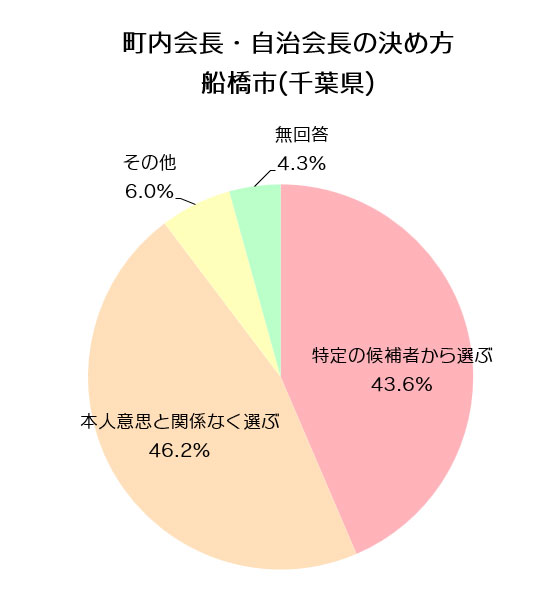

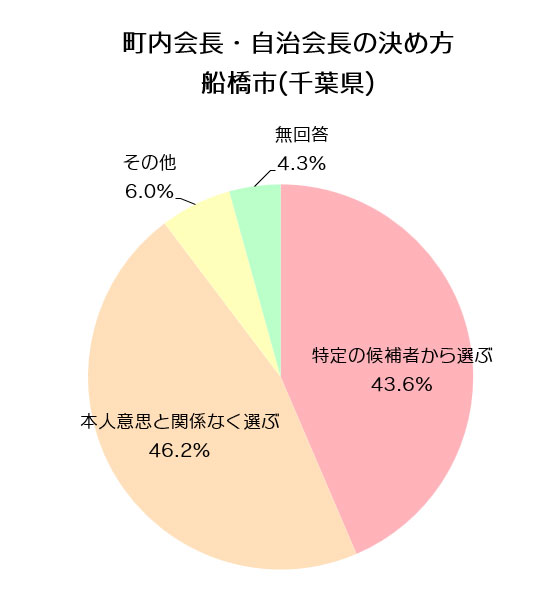

■船橋市(千葉県)

- アンケート調査機関:平成29年12月20日~平成30年1月29日

- 引用元:船橋市|第3章 調査結果のまとめ

船橋市のアンケート調査結果によると町内会長・自治会長を「特定の候補者から選ぶ」と「本人意志と関係なく選ぶ」がどちらも「40%強」あります。

「本人意志と関係なく選ぶ」というのは、くじ引きで選んでいるんじゃないかなとヒラリは思います。

京都市、佐世保市、船橋市のアンケート調査結果を見ると共通の町内会長・自治会長の決め方はあるものの、その決め方の占める割合がかなり違いますので、自身の町内会・自治会に合った決め方を採用してください。

この記事のまとめ

今回は、町内会長・自治会長の決め方を7つと市区町村のアンケート調査結果をご紹介しました。

ヒラリが考える町内会長・自治会長の決め方は7つあります。

- 副会長から会長を決める

- 立候補者から会長を決める

- 推薦された人の中から会長を決める

- 役員が会長を決める

- 現職の会長が指名する

- 輪番制で会長を決める

- くじ引きで会長を決める

京都市(京都府)、佐世保市(長崎県)、船橋市(千葉県)のアンケート調査結果を見てもそうですが、町内会・自治会によって、会長の決め方は異なります。

「どれが正しくて、どれが正しくない」ということではありませんので、ご自身の町内会・自治会に合った決め方をすることが大切です。

このページの内容について、みなさんの町内会・自治会の情報を募集しています。詳細は「町内会・自治会の情報募集」をご覧ください。